개별 정체성 인정 문화..."낯설지만 존중해"

[교육플러스] 캐나다의 학교 교육은 많은 이들에게 선망의 대상이다. 그중에서도 온타리오 주는 성공적인 교육개혁 성과로 더 주목 받고 있다. 교육부는 고교 학점제의 모델을, 교사들은 개별화 교육 사례를, 학부모는 부담은 적고 성적은 좋은 교육을 온타리오에서 찾는다. 모든 학생에게 친절하지만 성취도 놓치지 않는다는 이상을 내세운 온타리오 학교의 현장은 실제로 어떤 모습일까. <교육플러스>는 한국에서 교육받고 교육기자로 활동하다 캐나다로 이주, 교생실습 중인 정은수 전 기자의 눈으로 바라 본 온타리오 학교 현장의 이야기를 전한다.

너를 뭐라고 불러야 하니?

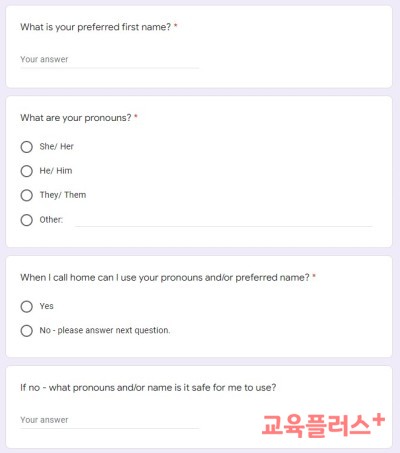

실습 첫 날, 우리나라 교실에서는 볼 수 없었던 낯선 장면을 볼 수 있었다. 마침 새 학기가 시작하는 날이어서 한 학기의 첫 시간을 함께 하게 됐다. 우리나라에서 볼 수 없었던 장면은 교사와 학생 모두 돌아가면서 이름과 자신을 부를 대명사를 소개하는 모습이었다. 심지어는 수업 후에 따로 설문으로 다시 한 번 불러줄 이름과 대명사를 묻기도 했다.

대명사를 쓰는 이유? "다양한 성 정체성 인정"

캐나다에서는 사실 고등학교뿐만 아니라 많은 곳에서 공식적인 소개를 할 때는 대명사를 소개한다. 겉모습으로 보이는 성별과 다른 성 정체성을 가진 경우를 종종 볼 수 있고 타인의 정체성과 다른 대명사를 쓰는 걸 결례로 생각하기 때문이다.

실제로 수업에서 생물학적인 성별과 다른 대명사를 소개하는 아이들이 있었다. 심지어 ‘그’나 ‘그녀’가 아닌 ‘그들’로 자신을 소개하는 아이도 있다. 남성과 여성을 오가는 정체성을 가진 경우다. 그래서 이들을 부르는 용어도 마지막에 두 개의 영혼을 뜻하는 ‘2S를 붙여 ’LGBTQ2S’로 쓴다.

담임 교사가 다음 날 이 학생과 조용히 대화를 나눈 뒤 출석부에 없는 이름으로 부르자, 매일 이름을 확인이라도 해야 하나 싶었지만 그건 아니라고 한다. 설문지에 다른 이름을 적어내서 그 이름의 발음을 물어본 것뿐이었다. 최대한 아이의 정체성을 존중하기 위해 이름도 자신이 선택한 이름을 불러주는 것이다.

경우에 따라서는 부모가 자녀의 정체성을 받아들이기 힘들어하거나 학생이 부모와 갈등을 피하기 위해 본명을 사용하는 걸 원할 수 있기 때문에 설문지에는 별도로 부모에게 연락할 때 사용할 이름을 확인하기도 한다.

처음에는 이런 분위기가 낯설고 어색했지만, 역사를 알고 나니 다양한 성 정체성을 존중하려고 하는 이곳 분위기가 조금은 이해가 된다.

캐나다는 과거에 성 정체성이 다른 사람들을 범죄자로 명시했다. 80년대까지만 해도 이들에 대한 대대적인 수색과 체포 작전도 있었다. 그러다 보니 이곳에서 이들의 정체성을 존중하는 일은 단순히 ‘성’의 문제가 아니다. 사회적 차별과 법적 장벽은 있어도 이런 역사가 없는 우리와는 아무래도 정서가 다를 수밖에 없다.

그래서일까? 이곳의 동성애자 제도도 우리나라 일부 지역에서 행해지는 것과는 분위기가 많이 다르다. 이곳 킹스턴에서도 매년 동성애자 축제가 열리지만 교육청이 공식적으로 참여를 독려하고, ‘성’에 초점을 맞추지 않다 보니 성향이 다른 사람들도 훨씬 편하고 자연스럽게 함께할 수 있는 분위기다.

“나도 낯설지만 존중해”

그렇다면 선생님들은 이런 분위기를 어떻게 생각할까? 교생을 하면서 좋은 점은 교무실 안에서만 볼 수 있고 들을 수 있는 교사들의 목소리를 들을 수 있다는 것이다.

캐나다라고 성 정체성에 대한 인식이 우리와 태평양만큼 거리가 먼 것은 아니었다. 일부 부모도 그렇지만, 교사들도 이런 상황을 자연스럽게 받아들일 수 있는 것은 아니었다. 이들이 학교 다닐 때만 해도 당연히 본명을 쓰고 생물학적인 성에 따른 대명사를 썼으니 말이다.

교사들의 생각을 물어보자 한 교사는 “사실 이런 생각들을 다 이해는 못하지만, 최대한 아이들을 존중하려고 애쓸 뿐”이라고 대답했다. 다른 교사는 “정체성이 혼란스러울 수 있으니 탐색할 시간이 필요해”라고 했다.

모두가 성 정체성의 다양성을 당연하게 것은 아니었다. 다만, 교사로서 학생을 최대한 이해하고 존중하려는 노력할 뿐이었다.

문화에 따라 방법은 달라도 결국 가르치는 일은 아이들의 생각을 알아가는 알아주는 데서 시작하는 것 아닐까.

정은수는 10년간 한국교육신문 기자와 University World News 한국 통신원 등으로 일하면서 국내외 교육현장을 살펴왔다. 현재는 온타리오주에서 교사가 되기 위해 교원자격증 전환 과정을 밟고 있으며, 교육플러스 국제전문기자로 활동하고 있다.

관련기사

- [캐나다에서 쓰는 교생 실습일지] ①교과서가 사라졌다

- [캐나다에서 쓰는 교생 실습일지] ③국가주의는 없지만 국가(國歌)는 있다

- [캐나다에서 쓰는 교생 실습일지] ④훈화 대신 농담으로 여는 아침

- [캐나다에서 쓰는 교생 실습일지] ⑥필요해서 하는 개별화수업

- [캐나다에서 쓰는 교생 실습일지] ⑦수업준비 시간이 있다고?

- [캐나다에서 쓰는 교생 실습일지] ⑧"간식 바구니 챙겨주세요"

- [캐나다에서 쓰는 교생 실습일지] ⑨산책도 수업이 된다

- [캐나다에서 쓰는 교생 실습일지] ⑩남의 수업안으로 수업을?

- [캐나다에서 쓰는 교생 실습일지] ⑪선생님은 몰라, 찾아줄래?

- [캐나다에서 쓰는 교생 실습일지] ⑫화이트보드의 쓸모

- [캐나다에서 쓰는 교생 실습일지] ⑬역사학자들 안녕?

- [캐나다에서 쓰는 교생 실습일지] ⑭조선 여인의 눈으로

- [캐나다에서 쓰는 교생 실습일지] ⑮익숙하면서도 낯선 사진 속 장소의 비밀

- [캐나다에서 쓰는 교생 실습일지] ⑯도시계획 게임으로 배우는 산업혁명